做好臨終關懷!一旦老人出現「3種徵兆」 子女要多陪伴:可能時間就不多了

生命的旅程總有起點和終點,我們每個人都不可避免地會慢慢變老。

當我們的父母步入暮年之時,

作為子女的我們更應該用心去呵護他們、照顧他們,給予他們更多的關懷和陪伴。

你是否留意到,當家中的老人出現某些徵兆時,可能預示著他們的時間已經不多了。

Advertisements

作為子女,我們一定要提高警惕,如果發現老人出現這些徵兆,就要抓緊時間多多陪伴他們,給他們更多的關愛。

Advertisements

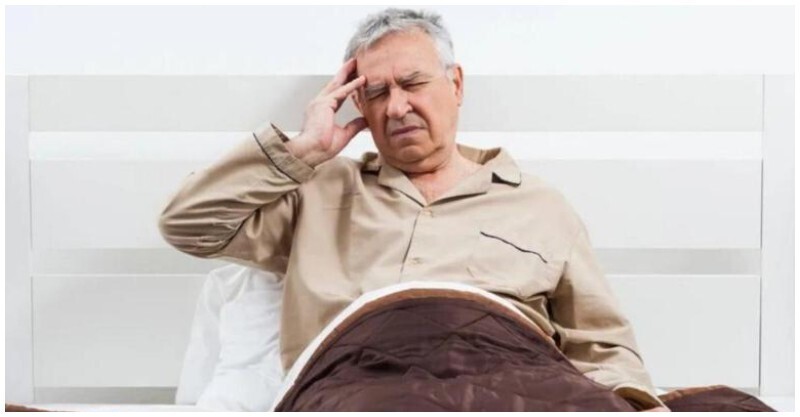

一、總是想睡覺

隨著年齡的增長,老年人的生理機能逐漸衰退,身體各項指標下降,這是一個不可逆轉的自然過程。

老年人總是感到睏倦,想要睡覺,是一種非常常見的現象。

Advertisements

這種現象背後有著複雜的生理和心理原因。

從生理角度來看,老年人的睡眠質量普遍下降,夜間睡眠時間縮短,容易出現頻繁醒來、早醒等問題。

Advertisements

這主要是由於老年人體內的褪黑素分泌減少所致。

褪黑素是一種由腦內松果體分泌的激素,對於調節人體的晝夜節律和睡眠周期至關重要。

Advertisements

年輕人的褪黑素分泌通常在夜間達到高峰,老年人的分泌量明顯減少,峰值也提前,導致入睡困難和睡眠質量下降。

此外,許多老年人還飽受慢性疾病的困擾,如心臟病、關節炎、前列腺疾病等。

Advertisements

這些疾病會引起疼痛、不適等癥狀,嚴重影響老人的睡眠。

某些藥物的副作用也可能導致嗜睡。

老年人的生物鐘也發生了改變,醒睡節律紊亂,出現晝夜顛倒,白天犯困想睡覺的情況。

Advertisements

從心理層面上講,抑鬱、焦慮等負性情緒也會嚴重影響老年人的睡眠質量。

老年人退休後,社交圈縮小,生活失去目標,精神寄託減少,容易產生孤獨、失落感,進而出現抑鬱癥狀。

抑鬱會擾亂神經遞質的分泌,引起食慾下降、情緒低落、失眠等問題。

焦慮則會導致交感神經興奮,出現心悸、氣短、煩躁不安,難以入睡。

老年人經常感到睏倦嗜睡,不僅僅是個人的生活習慣問題,更是機體衰老的必然結果。

尤其是當這種嗜睡持續惡化,從偶爾犯困發展到經常性、持續性的嗜睡,並伴有其他癥狀時,很可能提示身體出現了嚴重的健康問題,壽命已經進入倒計時。

這時候子女一定要引起高度重視。

老年人嗜睡可能預示著多種疾病。比如阿爾茨海默病會損害大腦皮層,引起認知功能下降,患者經常感到睏倦乏力。

帕金森病則會破壞黑質多巴胺能神經元,導致運動遲緩、僵硬、靜止性震顫等癥狀,嗜睡也十分常見。

嚴重的心衰、腎衰、肝衰等疾病會擾亂機體的新陳代謝,使氧氣和營養物質供給不足,也會出現嗜睡乏力。

晚期惡性腫瘤會引起機體消耗過度,或癌細胞轉移至腦部,都可能出現持續性嗜睡。

當然,並不是所有的老年人嗜睡都意味著壽命將盡。

有些情況可能僅僅是身體較為疲憊,或者是由於服用安眠藥物等原因導致的。

但如果老人的嗜睡持續惡化,並且出現了其他一些徵兆,

如飲食習慣改變、情緒低落、記憶衰退等,

那麼子女就一定要高度重視,及時帶老人去醫院檢查,明確診斷,儘早治療,延緩病情進展。

同時要調整好老人的作息習慣,保證睡眠充足,適度運動,多溝通交流,緩解負面情緒。

二、犯糊塗容易健忘

隨著年齡的增長,老年人的大腦功能逐漸衰退,認知能力下降,出現犯糊塗、健忘等現象十分常見。

這種現象雖然是正常衰老的結果,但如果明顯惡化,發展到嚴重影響日常生活時,很可能提示老人的健康狀況每況愈下,需要引起足夠的重視。

大腦是人體的控制中心,管理著記憶、思維、情感等多項複雜的高級功能。

大腦由數以億計的神經元構成,神經元之間通過樹突和軸突互相連接,形成錯綜複雜的神經網路,支撐起人的各項認知活動。

隨著衰老的到來,大腦神經元數量逐漸減少,神經遞質合成與分泌減少,突觸連接減弱,大腦容量縮小,溝回變淺,導致記憶力下降,反應變慢。

老年痴獃是導致老年人犯糊塗、健忘的最主要原因。

阿爾茨海默病是最常見的老年痴獃,患者腦內會沉積β-澱粉樣蛋白,形成老年斑,引起神經元死亡,腦組織萎縮。

隨著病情的進展,患者會出現近期記憶障礙、語言功能減退、執行功能低下、人格改變等癥狀,嚴重影響日常生活。

據統計,65歲以上人群中約有5%-10%患有阿爾茨海默病,80歲以上高達20%-40%。