「無兒無女」晚年就會淒涼嗎?73歲頂客奶奶說實話:生活得很好啊 活一天開心一天「後事已經想好」

其次也是很重要的,怎麼應對虛無感。

年輕時沒什麼感覺,但到了一定歲數,身邊的朋友都忙著顧各自的家庭。

你沒事幹,也沒人陪,真的可能會對自己的人生價值產生懷疑。

那種空虛和孤單,能不能承受?

還有,會不會和社會脫節。

Advertisements

有子女的老人可以通過年輕人了解到新鮮事物,沒子女的呢?

就像現在,老年人不會使用智能手機、不懂掃碼支付,很難出門。

最關鍵的,是錢的問題。

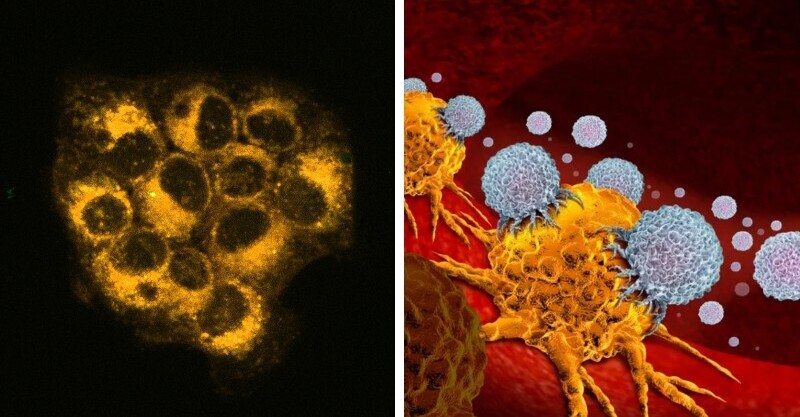

萬一失去自理能力,甚至得了場大病。

住養老院、請護工、看病治病……都需要提前準備好錢。

再麻煩的事,年輕時都不成問題。

但上了年紀,再簡單的事可能都會成為問題。

只想著現在輕鬆,其他兩眼一抹黑,最後坑苦的是自己。

Advertisements

想起深圳一對70後的頂客夫妻。

從決定頂客的那天起,他們就考慮了以上所有問題。

並在20多年的日常生活中,一直有所籌備,以應對風險。

下面這些挺值得參考:

為了延緩生理上的衰退,他們早早開始健身,定期擼鐵。

很早就開始調整飲食結構。

不會像年輕時沒心沒肺地攝入高熱量、高脂肪的食物,而是碳水、蛋白質、蔬菜合理搭配。

Advertisements

避免腦力上的衰退和落伍,他們平時會培養興趣愛好,嘗試很多新鮮事物。

比如喜歡旅行,就每隔一兩年安排一次旅行,體驗各種有趣的東西。

比如40多歲時,學著拿起裝備拍時髦的vlog,還摸索運鏡和技巧。

他們儘可能把生活過得有盼頭。

Advertisements

關於精神上會遇到的虛無感,他們也很擔心。

所以他們會做一些「利他」的事情。

比如侍弄花草,做公益,給山區的孩子送衣服和玩具。

這類事,會給人以很強的價值感,讓人不陷入焦慮和自我懷疑。

Advertisements

至於錢從哪來,他們早就做了長遠的計劃。

先是20多歲時拚命賺錢,在2006年攢夠錢買了房。

之後一個人的工資用於日常開銷和房貸,另一個人的工資做其他分配。

除了買養老保險,其他的意外險、疾病險適當購買,又根據自身情況做了適量定投理財。

力求到了年老後,他們的養老金和理財收入足夠日常生活和偶爾旅遊的開銷。

再往後,他們的想法是:

真到了走不動的那天,就住養老院。

甚至想過真得了什麼不治之症,那就不治。

想清楚一切問題、做好一切打算後,他們反而更輕鬆了。

畢竟人生在世,能陪自己到最後的,可能不是子女,而是老伴或者自己。

Advertisements

看了他們的故事,突然發現,其實有子女和沒子女的晚年,不是A和A-的區別,而只是A和B的區別。

兒孫滿堂也好,獨善其身也罷,人最終都要學會自己為自己打算、為自己鋪路。

不是你有人可指望了,就真的後顧無憂了。

在任何一個年齡段正視問題、正視需求,才是對自己負責。

他們的故事講完了,不禁設想起自己的晚年。

Advertisements

聯想到前幾天湖南一個61歲千萬富翁,被幾個孩子強制送到精神病院後自縊身亡的新聞。

突然意識到,決定我們晚年是輕鬆還是艱辛的,或許不一定是有沒有子女、有幾個子女。

而是身體健康和經濟獨立,缺一不可。

注重飲食、作息,定期體檢。

學會儲蓄、理財,購買養老保險,有足夠的養老資金。

這些才是保證晚年安心的東西。

除此之外,老年最怕因病致貧。

一位從事養老產業8年的專業人士表示:

生病行動不便,每天需要有看護、醫療、康復方面的大量支出,各種顯性和隱性成本加起來,一年大概需要10-20萬。

不知道需要為年老生病時「被照護」準備多大一筆錢的人,可以用這個數字作參考。

其實由於人口結構變化的趨勢,養老市場也漸趨成熟。

北京、上海等地就曾提出「9064」和「9073」養老服務模式。

即90%的長者居家養老;

6%或者7%享受社區養老服務,享有日間照料;

4%或3%享受機構養老服務。

現在「助浴師」「陪診員」這些新職業也在興起,未來的養老生活質量說不定也會越來越高。

有的地方還開始組建遺囑庫這樣的民生機構。

杭州有位一輩子獨身的83歲劉奶奶,兩年前就到「浙江遺囑庫」,囑託護老。

遺囑庫為她在養老院入院申請上簽字。

有任何問題,也會作為監護人第一時間出面。

還會根據老人的實際需求,幫請護工,定期上門探訪,過年過節陪老人吃頓飯,為老人買換季衣被,幫助老人購買墓地……

看完這一切,其實不論對有孩子的人還是沒孩子的人,都是一種關於未來的提醒。

任何階段,我們的美滿從來都無法綁定在別人身上。

還是那句話,身體健康和經濟獨立,再加上心態陽光,才是幸福的底氣。