傳統文化中!農曆七月為何被稱為「鬼月」 只因「這個數字」有特別之處

導讀:農曆七月為何被稱為「鬼月」?

俗話說「七月中,臘月半,閻王不請心也顫」。長久以來,農曆七月一直被人們認為是「鬼月」,是一個「諸事不宜」的月份。在民間傳說中,七月彷彿「鬼影幢幢」。

Advertisements

「七」這個數字有哪些特別之處?

數字「七」在傳統文化中,歷來就非比尋常,有著許多深刻的含義。七,最早見於商朝的甲骨文,為「切斷」之意。《說文解字》中說「七,陽之正也。從一,微陰從中衺出也」。

Advertisements

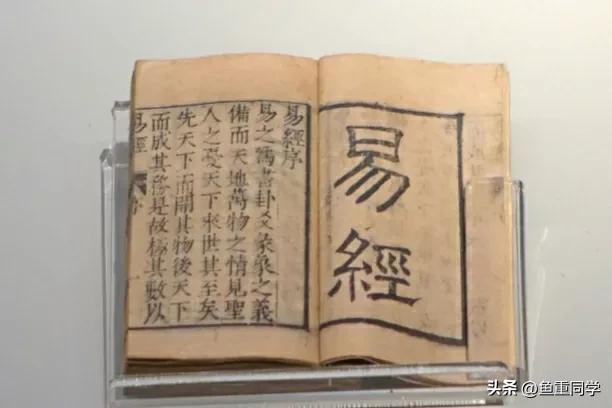

古代的許多文化理論都起源於《易經》,《易經》之中對「七」的定義為變化、復生之數。謂之「反覆其道,七日來複,天行也」。意思就是說,「七」是天地運行之道,陰陽消長循環之理,復生之數也。

Advertisements

正因為「七」是復生之數,有重生的意思,所以,在人去世以後,民間有「做七」的習俗。古人云「七七終結之數,復生之局也」,《禮記》中說「天子七日而殯,七月而葬」,就是這個道理。

七月為什麼被稱為「鬼月」?

《春秋繁露》中說「古者歲四祭……春曰祠、夏曰礿、秋曰嘗、冬曰蒸……嘗者,以七月嘗黍稷也」。農曆七月是豐收的季節,為了表達對祖先的敬畏,得先祭祀給祖輩先人「品嘗」。所以,七月從一開始就是祭祖的月份。