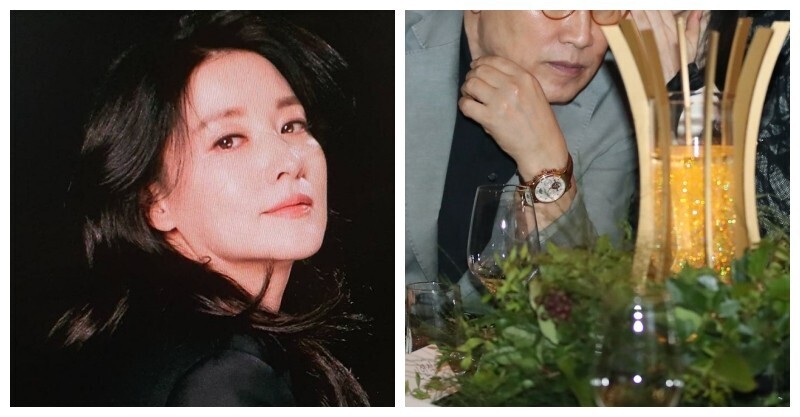

從19歲開始男人不斷!和大17歲男糾纏「還公然挑釁原配」 今50歲依然未婚:近況曝光

她不僅是才華橫溢的演員,還是備受讚譽的導演、書法家和字體設計師。

從19歲開始徐靜蕾的感情生活就一直是公眾關注的焦點。她的戀愛史如同一部跌宕起伏的傳奇,從王朔到黃立行,每一段感情都引發了無數猜測和討論。

Advertisements

徐靜蕾的故事始於1974年,她出生在一個看似普通卻又不同尋常的家庭。她的父親是一個令人驚嘆的"勵志典範":從工廠的小小學徒,一步步攀升至管理數百人的領導,最終成功創辦自己的工廠。

Advertisements

然而這位父親的成功背後,卻是一種令人窒息的"大男子主義"作風。

在家中徐靜蕾的父親儼然是一位不容置喙的"土皇帝"。他對女兒的教育方式可謂嚴苛到了極點:每天都有一套固定的"修鍊"計劃——背誦詩詞、練習書法、學習舞蹈。

年幼的徐靜蕾在這種高壓下,內心充滿了恐懼和不安。

她曾在訪談中回憶道,只要稍有疏忽父親的拳頭和謾罵就會如暴風雨般襲來。這種"棍棒教育"給徐靜蕾幼小的心靈烙下了深深的創傷。

Advertisements

每一次懲罰都彷彿在提醒她:不夠優秀就會遭到否定和懲罰。

而徐靜蕾的母親,在父親的強勢下顯得無助而順從。每當徐靜蕾遭受父親的打罵時,母親只能勸慰她忍耐,說這一切都是為了她好。

這種無力感更加深了徐靜蕾內心的痛苦和孤獨。

小小的徐靜蕾曾經寄希望於母親能夠挺身而出,保護她免受父親的暴力。然而面對"自顧不暇"的母親,她最終明白了這是一種奢望。

Advertisements

這種無助和失望,深深地影響了徐靜蕾,對家庭和親密關係的理解。

這段童年經歷,成為了影響徐靜蕾一生的關鍵因素。它不僅塑造了她叛逆的性格,也在她的感情觀中,留下了難以抹去的印記。

從此徐靜蕾,開始了一場漫長的自我救贖之旅,試圖通過各種方式,來治癒童年的創傷,尋找真正的自我。

這段經歷,也許解釋了,為什麼成年後的徐靜蕾,會在訪談中坦言:"我絕對不會選擇像父親那樣性格的男人作為男友。

Advertisements

"她的每一段感情,似乎都在有意識地遠離父親的影子,尋找一種全新的、健康的關係模式。

面對父親的高壓統治,徐靜蕾選擇了以自己的方式反抗。她的第一次"叛逆"行為,是毅然決然地報考北京電影學院。

這個決定徹底惹怒了她的父親,但也成為了她人生的重要轉折點。

在北京電影學院的學習期間,徐靜蕾的才華得到了充分的釋放和發揮。她憑藉在《同桌的你》和《風花雪月的事》中的出色表現,迅速在影視圈嶄露頭角。

Advertisements

徐靜蕾的眼神中閃爍著倔強和自信,彷彿在向父親無聲地宣告:我可以靠自己的努力成功,無需你的棍棒教育。

然而僅僅成為一名演員,並不能滿足徐靜蕾,對自我價值的追求。她決定挑戰更具挑戰性的導演領域。這個決定再次展現了她不甘平庸、勇於突破的性格。

她執導的《我的爸爸》和《一個陌生女人的來信》展現了她深厚的藝術造詣,贏得了業內外的廣泛讚譽。

徐靜蕾的導演生涯,達到巔峰的是她執導的《杜拉拉升職記》。這部電影不僅獲得了觀眾的喜愛,還創造了票房奇迹,使徐靜蕾成為首位票房突破億元的女性導演。

Advertisements

這一成就不僅證明了她的才華,也向世人展示了女性導演的無限可能。

但徐靜蕾的才華並不僅限於影視圈。她設計的"方正靜蕾字體"廣受歡迎,成為了電腦中的常用字體之一。這再次證明了她多才多藝的一面,也展現了她對藝術的全方位追求。

在這些輝煌成就的背後,我們能夠感受到徐靜蕾內心那份對自由和獨立的渴望。每一次的成功都像是她對童年陰影的一次反擊。

她用自己的方式向世界證明:我可以成為一個獨立、優秀的女性,無需依附於任何人,尤其是那個曾經壓迫她的父親形象。

徐靜蕾的反叛之路,不僅是對父權的挑戰,更是對自我的不斷探索和突破。她在演員、導演、書法家、字體設計師等多個領域的成就,展現了她對藝術的熱愛和執著。

這種全方位的發展,似乎也是她尋求自我價值的一種方式。

然而在這些光環之下,徐靜蕾內心可能仍然存在著未被治癒的創傷。她的每一次成功,都像是在向童年的自己證明:你是有價值的,你是值得被愛的。

這種不斷自我證明的需求,或許也解釋了她為什麼在事業上如此拼搏,卻在感情上始終難以安定下來。